Histoire d’égayer un peu l’hiver qui n’en finit pas et pour enfin accomplir un voyage dont nous avons maintes fois reporté la réalisation, nous voici en route pour ce qu’on appelle ici la « Low Country ».

Premier arrêt : Charleston !

Tout ce que ce nom m’évoque : les années folles avec les coupes de cheveux au carré strict, les longs colliers de perles et les robes droites, les branches lourdes de bougainvilliers chargées de fleurs aux senteurs enivrantes et la moiteur languide du sud n’ont finalement pas grand-chose avec la ville que nous découvrons.

Au sortir de l’aéroport, le chauffeur de taxi nous prévient : « Ici, Covid n’a pas d’impact. Encore plus qu’avant, tous les jeunes gens du pays entier viennent ici célébrer les enterrements de vie de jeune fille et de garçon ».

Nous conservons toutefois notre masque et un rapide tour sur la page du NY Times qui suit de près les statistiques liées au virus nous apprend que nous sommes quand même au cœur d’une deuxième vague de contaminations après l’accalmie de l’automne (en mai 2021, on comptait 507 morts liées au Covid dans le comté de Charleston pour une population d’environ 411 000 personnes et pour un peu plus de 43 000 cas de contamination).

Les images de soirées endiablées débordant dans les rues de la ville sont peu encourageantes et balaient instantanément les clichés que j’avais forgés dans mon imaginaire.

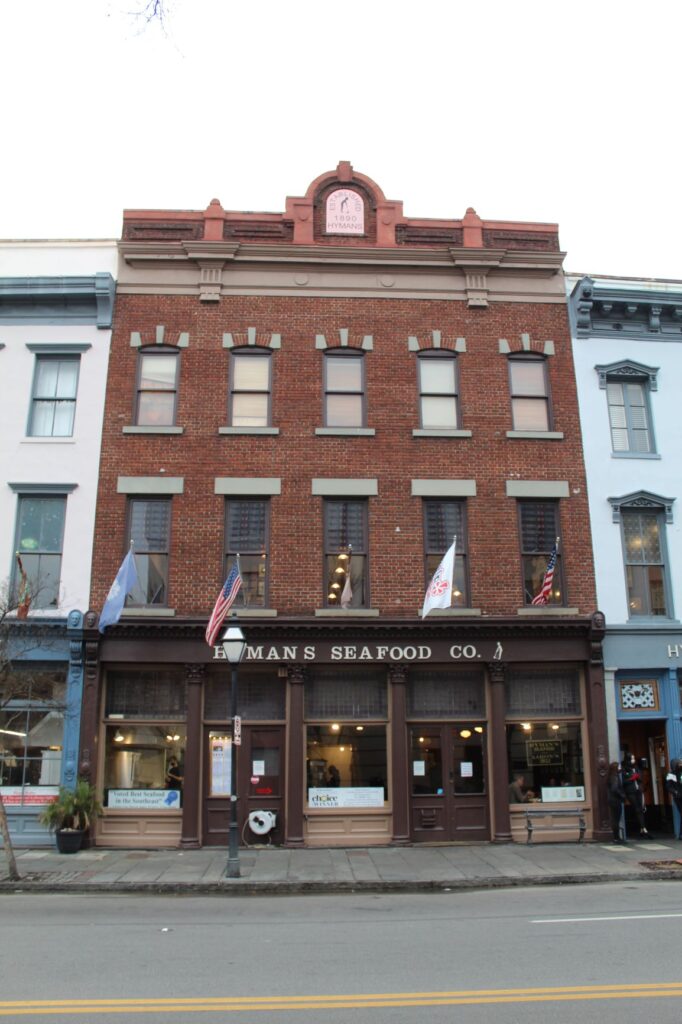

Notre hôtel est situé dans le Historic District sur King Street. King Street fait partie d’un réseau de rues historiques et pittoresques bordées d’une multitude de restaurants et bars dans des immeubles à l’architecture Antebellum. C’est vrai que dès 17h, les rues se partagent entre badauds, touristes et jeunes bandes éméchées et joyeuses.

Malgré ce contexte et un temps peu clément, le charme opère rapidement. Pour le passant attentif, Charleston est chargée d’histoire et d’histoires.

Notre première journée est consacrée à la découverte de la ville au gré de nos pas, sans réel programme. Les bâtiments historiques se succèdent et témoignent du passé prospère de la ville. La plupart sont aujourd’hui occupés par de grandes enseignes ou des restaurants.

Charleston doit sa richesse passée au commerce triangulaire et à l’exploitation des milliers d’esclaves débarqués sur ses rives.

Dock Street Theatre

On croise de multiples maisons de notables de la ville – esclavagistes, commerçants prospères, hommes de loi. La végétation est luxuriante et emplit les rues d’odeurs sucrées. Les façades pastel s’alignent le long des passages pavés.

Sous une pluie fine et persistante, nous atteignons au bout de King Street la jetée et nous longeons la Cooper River qui se jette dans l’océan.

A la faveur d’un timide rayon de soleil, nous trainons autour de la Pineapple Fountain avant de reprendre notre exploration de la ville. Apparemment, l’ananas représenterait l’hospitalité dans la Low Country.

Le calme des rues pavées est parfois interrompu par les claquements des sabots de chevaux tirant des calèches, pour le plus grand bonheur de Demi-Portion qui s’émeut de croiser autant de chevaux dans une ville.

Nous traversons le City Market, hélas pratiquement déserté par ses commerçants après 5h de l’après-midi.

Entrée du marché

Le lendemain, nous prévoyons de visiter la maison d’Aiken-Rhett dans Elizabeth Street. Cette maison fut initialement construite en 1820 par le marchand John Robinson. Lorsque celui-ci perdit plusieurs de ses bateaux remplis de marchandises lors d’un naufrage, il fit rapidement faillite et fut contraint de revendre cette maison. Elle fut acquise par le Gouverneur Aiken et sa femme qui y ajoutèrent des dépendances à plusieurs reprises. La maison est immense et magnifiquement décorée d’objets d’art ramenés de leurs voyages en Europe.

Tout d’abord, lorsque la maison fut convertie en musée, il fut décidé d’adopter une démarche de préservation en l’état. Ainsi, les pièces que nous parcourons sont telles qu’elles l’étaient au milieu du 19ème siècle. Cela s’applique aussi pour les quartiers des esclaves.

La visite de cette demeure donne une assez bonne vision de la vie Antebellum à Charleston dans les milieux aisés. Il y a les pièces de vie réservées à la famille et les pièces où l’on reçoit. Les Aiken avait même fait construire au sein de la maison une petite galerie d’art. On se projette facilement dans cet univers en imaginant les scènes tirées de la lecture de L’invention des Ailes de Sue Monk Kidd. On croit presqu’entendre le froissement du taffetas des robes et le bruissement des conversations lors des réceptions données en l’honneur de la jeune fille de la famille ou d’un fait d’armes du fils.

Un tout petit objet se fait discret et est pourtant indispensable à l’époque pour que tout ce petit monde puisse festoyer en toute sérénité. C’est un petit bouton, comme une petite sonnette, dont toutes les cheminées de la maison sont flanquées. Il se cache généralement sur le jambage de la cheminée pour permettre aux maitres de maison de sonner à tout moment leurs esclaves s’affairant à la cuisine.

D’ailleurs, nous découvrons bien vite les quartiers des esclaves à l’arrière de la résidence. Le contraste est saisissant.

La cour de la maison avec à droite les quartiers des esclaves et à gauche les étables

Une pièce à vivre du quartier des esclaves

La cuisine dans laquelle les esclaves préparaient les repas de la famille Aiken

Autant les pièces de la maison rivalisent d’opulence, autant les quartiers des esclaves sont misérables sans aucun attrait ni confort de base. Les familles d’esclaves, lorsque les enfants n’étaient pas arrachés à leurs parents, vivaient dans une minuscule pièce sans fenêtre et pouvaient être convoquées à toute heure du jour et de la nuit pour répondre aux besoins de chacun des membres de la famille Aiken-Rhett.

Sur le chemin de retour à l’hôtel, nous nous employons à nous égarer dans les ruelles de la ville, tentons d’apercevoir les jardins des maisons de maitres et lorsque nous sommes chanceux, pénétrons dans des jardins secrets avec au centre une fontaine.

Pour notre dernier jour à Charleston, nous sommes toujours accompagnés par la pluie. Nous visitons d’abord la maison de Nathaniel Russel à la fois pour l’histoire et pour l’architecture.

En effet, Nathaniel Russel était un esclavagiste particulièrement puissant et prospère dans le Charleston de 1800. Il avait fait construire en 1808, au 51 Meeting Street (cette rue est particulièrement intéressante d’un point de vue architectural), une magnifique demeure de style néo-classique avec d’immenses fenêtres au deuxième étage et un majestueux escalier en colimaçon dont on a l’impression qu’il flotte dans l’air. Les initiales du maitre de maison sont sculptées dans le fer forgé des petits balcons du premier étage.

Le parti pris, ici, est de restaurer, contrairement à la maison de la famille Aiken-Rhett. Nous pénétrons donc dans une demeure qui semble encore habitée et vivante.

Là aussi, nous retrouvons les pièces de réception – avec le portrait de Nathaniel Russel qui trône au-dessus de la cheminée et le dallage en losanges blanc et noir du hall d’entrée – et les pièces de vie avec une élégante salle à manger où la table est encore mise.

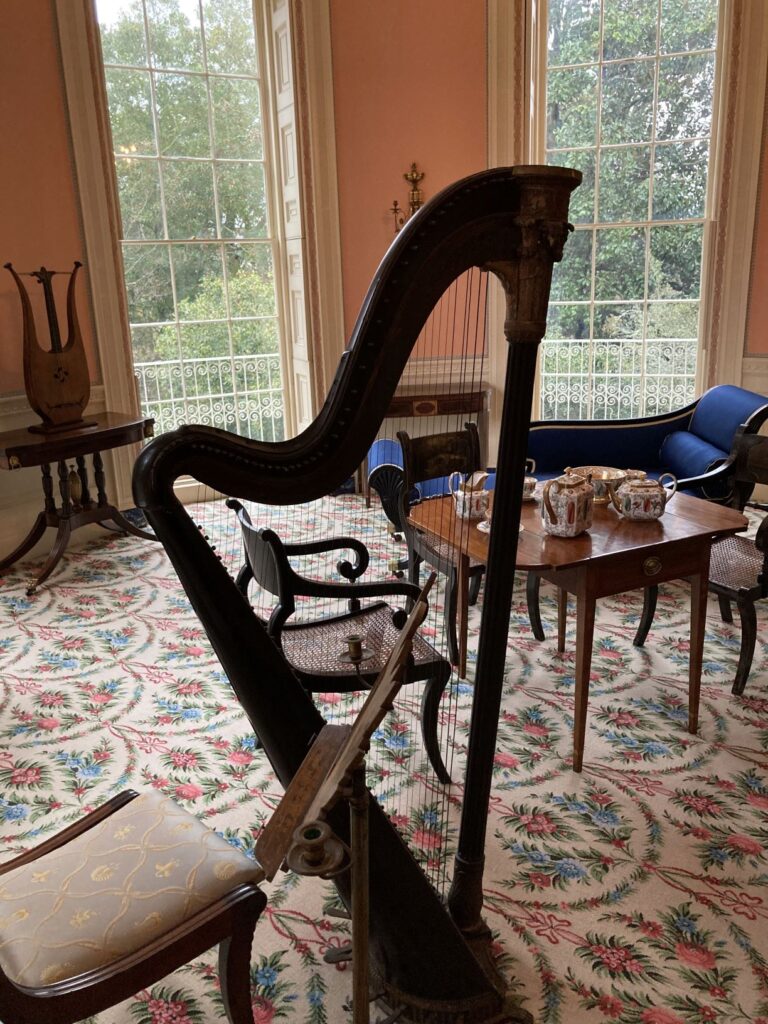

A l’étage, ma pièce préférée est le salon de musique avec une magnifique harpe et des murs rose poudré. Ce petit salon est attenant à une lumineuse pièce aux murs vert pistache qui servait semble-t-il de salon de réception pour la maitresse de la maison. Des chaises, importées d’Angleterre, sont disposées en rond autour d’une petite table sur laquelle reposent des tasses pour le thé. Nous sommes entre la cheminée au linteau orné d’une scène mythologique et les longues fenêtres encadrées de miroirs particulièrement ouvragés.

Cheminée du salon de musique

Salon de musique

Cheminée du salon de thé

Détail du salon de musique

Salon de thé

Une chambre avec un lit à baldaquin et un fauteuil d’aisance se trouve de l’autre côté du monumental escalier. Les murs sont d’un jaune profond et les draperies autour des fenêtres évoquent les toges romaines.

Il y a ensuite une petite bibliothèque et une salle d’exposition d’objets retrouvés sur la propriété lors de sa restauration. On y voit notamment de sobres objets ayant appartenu aux esclaves. Ils côtoient les pièces d’argenterie ayant appartenu aux membres de la famille.

Enfin, un petit escalier étroit mène à la cuisine – en cours de restauration – où les esclaves s’affairaient. C’est dans ces cuisines que la tradition culinaire de la Low Country est née dans un mariage des habitudes alimentaires européennes, africaines et indigènes.

Les premières recherches archéologiques dans la cuisine ont montré que le régime alimentaire de la famille Russel était composé de fruits et légumes locaux et de petits animaux domestiques agrémenté parfois de gibier et de poisson.

Nous ressortons de cette demeure par le jardin qui invite à la promenade selon un chemin qui n’a rien à voir avec le dessin d’origine. Il semblerait qu’au moment où Nathaniel Russel vivait dans cette maison, le jardin était surtout organisé autour d’arbres fruitiers et de rosiers odorants.

Un invité britannique, convié par la famille à une réception, rapportait alors que la maison était entourée « d’une exubérance de fleurs et de charmilles bordées d’arbres aux branches alourdies de myrtes, d’oranges et de citrons…au cœur d’une roseraie. J’y ai vu et mangé des figues mûres, des poires, des pommes et des prunes offertes par ce généreux climat ».

Nous reprenons nos promenades dans la ville.

Branford-Horry House

Architecture géorgienne

Maison construite par William Branford (1715-1767), planteur et membre de l’Assemblée

coloniale sur une terre héritée par sa femme. Les balconnets ont été ajoutés par le petit-fils de Branford,

Elias Horry, planteur, avocat et maire de Charleston.

De 1853 à1882, cette maison abrita la famille d’Antoine Barbot, commerçant éminent de la ville (né à Bordeaux en France)

et de Marie Esnard, sa femme.

Nous consacrons l’après-midi à la visite du micro-musée d’histoire de la ville abrité dans l’ancien marché aux esclaves. Ce marché aux esclaves et la redoutable roue de torture qui s’y trouvait sont abondamment évoqués dans le livre de Sue Monk Kidd.

C’est un petit musée de poche sur l’Histoire de la ville et sur son passé esclavagiste. Il est très bien organisé – je suis toujours épatée par la muséographie aux Etats-Unis, ils ont l’incroyable capacité à rendre n’importe quel sujet vivant.

En 1807, le Congrès américain rend illégal le commerce transatlantique d’esclaves. Acheminer des esclaves aux Etats-Unis devient donc un crime fédéral. Cela ne décourage absolument pas les trafiquants qui entre 1808 et 1860 parviennent à déporter aux Etats-Unis près de 250 000 esclaves. Les esclavagistes ont même continué à déplacer de grands groupes d’esclaves du nord de la Low Country vers le sud de la zone – la Nouvelle-Orléans étant devenue en 1803 la plaque tournante de l’esclavage avec l’achat de la Louisiane à la France. Les hommes et les femmes soumis à l’esclavage étaient déplacés à pied, enchainés les uns aux autres, les enfants trop petits pour marcher étaient portés par les parents. Ils étaient ainsi conduits aux différents marchés aux esclaves, encadrés par des contremaîtres à cheval.

Afin de maximiser les profits, les familles étaient très souvent séparées: les enfants envoyés d’un côté, les parents de l’autre. Plus la jeune nation américaine s’étendait vers l’ouest, plus les familles avaient de risque d’être séparées. Les hommes, selon leur condition physique, étaient généralement envoyés aux nouvelles frontières de l’ouest pour défricher la terre et la préparer à la culture du coton. A la fin de l’esclavage, beaucoup d’entre eux tentèrent de retrouver leurs proches et faisaient paraître des petites annonces dans les journaux.

Le Code de l’esclavage de Caroline du Sud de 1740 devint le modèle pour toutes les sociétés esclavagistes du sud: “l’esclavage était héréditaire et éternel”.

Pendant des années, les mises en vente et les enchères des esclaves se faisaient en public dans la rue ou sur des places mais plusieurs habitants de Charleston et plusieurs abolitionnistes s’émouvaient d’un tel spectacle et estimaient que cela ne correspondait pas à l’image de ville civilisée qu’ils se faisaient de Charleston. Le conseil municipal finit par interdir, le 1er juillet 1856, le commerce public d’esclaves dans les rues autour de l’Hôtel des Douanes. Le 1er juillet, le conseiller municipal Thomas Ryan ouvrit un marché couvert aux esclaves. En 1860, plus de 40 marchés aux esclaves similaires opéraient à Charleston. Celui du conseiller municipal Ryan était le plus important et continua son activité jusqu’en 1863.

Hôtel des Douanes

Nous ressortons et poussés par la faim, nous nous mettons en quête d’un restaurant servant de l’authentique cuisine de la Low Country. Malheureusement, tous les restaurants sont pris d’assaut et je n’ai donc aucune bonne adresse à partager. Nous terminons dans un restaurant libanais – excellent au demeurant mais servant une cuisine très éloignée de la soupe de crabe, du riz rouge et du cobbler aux pêches.

Avant de quitter Charleston, nous passons devant la maison des Grimké – ceux qui ont lu L’Invention des Ailes savent de qui je parle.

Encore un excellent article superbement illustré. 👌